クロアゲハは、都心部でも見かける機会の多いアゲハチョウ科の蝶です。分布も広く、本州、四国、九州、沖縄で普通に見ることができます。

この記事では、これまでに観察したクロアゲハの写真を紹介します。

↓動画版はこちらです!チャンネル登録もお願いします!

クロアゲハの紹介

| 分布 | 本州・四国・九州・沖縄 |

| 生息環境 | 平地・山地 |

| 発生回数 | 年3~5回程度 |

| 成虫が見られる時期 | 5月頃から10月頃まで |

| 越冬の状態 | 蛹で越冬 |

| 食草 | カラスザンショウやカラタチなどのミカン科の植物 |

| 亜種 | 日本本土亜種、沖縄・八重山亜種 |

クロアゲハは、都心部でも見かける機会の多いアゲハチョウ科の蝶です。分布も広く、本州、四国、九州、沖縄で普通に見ることができます。分布の北限は東北地方北部であり、青森県では稀で、北海道には生息していません。沖縄に生息する個体は沖縄・八重山亜種とされていて、赤斑がよく発達する特徴があります。

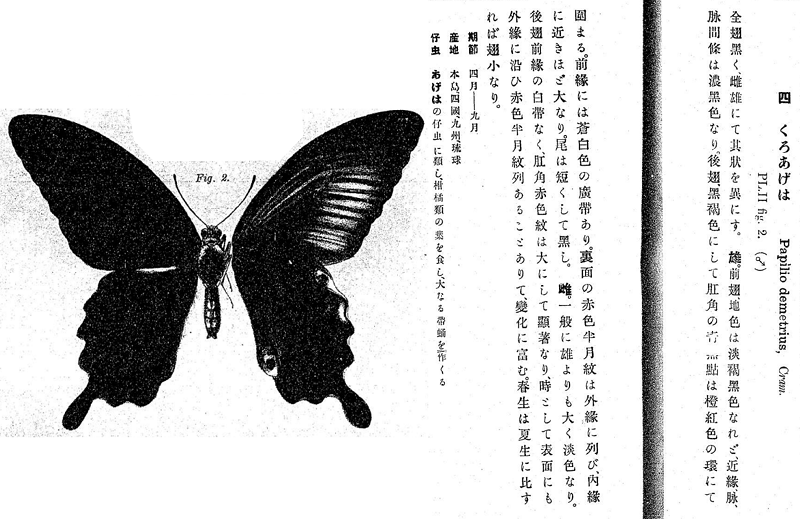

日本蝶類図説(1904年の図鑑)に掲載されているクロアゲハ

1904年に出版された日本蝶類図説(宮島幹之助)という図鑑があります。まずは、ここに記載されているクロアゲハを紹介します。

全翅黒く、雌雄にて其状を異にす。雄前翅地色は淡褐黒色なれど、近縁脉脉間條は濃黒色なり。後翅黒褐色にして肛角の青黒點は橙紅色の環にて圍まる。前縁には蒼白色の廣帯あり。裏面の赤色半月紋は外縁に列び、内縁に近きほど大なり。尾は短くして黒し。雌一般に雄よりも大きく淡色なり。後翅前縁の白帯なく、肛角赤色紋は大にして顕著なり。時として表面にも外縁の沿ひ赤色半月紋列あることありて、變化に富む。春生は夏生に比すれば翅小なり。

●期部 四月ー九月

●産地 本島、四国、九州、琉球

●仔虫 あげはの仔虫に類し、柑橘類の葉を食し、大なる帯蛹を作くる

宮島幹之助(1904)『日本蝶類図説』.

クロアゲハの見分け方

黒色系のアゲハチョウ科は、どれも見た目が見ているため、蝶に初めて興味を持った方は混乱しがちだと思います。ですが、それぞれの蝶の特徴と見分け方を押さえておけば、決して難しいことはありません。以下で見分け方を一覧で紹介しますので、迷ったときにはこれらの特徴を確認いただければと思います。

クロアゲハは、翅の内側が青緑色に輝かないことと、尾が短いことが特徴です。

クロアゲハの写真集

標本写真

東京都練馬区での生態写真

クロアゲハは東京都心でも普通に見られます。この個体は東京都練馬区にある石神井公園で観察したクロアゲハです。葉っぱにとまって休憩していました。石神井公園ではクロアゲハやカラスアゲハ、アオスジアゲハ、キアゲハ、ナミアゲハの5種類のアゲハチョウ科の蝶を観察できます。

埼玉県飯能市での生態写真

埼玉県飯能市では多くの黒いアゲハチョウを観察することができます。これまでにモンキアゲハやオナガアゲハ、カラスアゲハ、クロアゲハを観察しました。黒いアゲハは赤い花を好んで訪れる傾向があります。飯能市では赤いツツジなどの蜜を吸う黒いアゲハをよく観察できます。

沖縄本島での生態写真

沖縄本島のクロアゲハです。沖縄に生息するクロアゲハは沖縄・八重山亜種とされており、本州などのクロアゲハとは別亜種とされています。

沖縄県石垣島での生態写真

沖縄に生息する個体は沖縄・八重山亜種とされていて、赤斑がよく発達する特徴があります。この個体は本州と比べると赤紋がよく発達しているのがよくわかります。一見全く別の種類の蝶に見えるほど、赤色紋が目立ちました。

本州などではクロアゲハは最もよく見られる黒いアゲハチョウですが、石垣島ではクロアゲハよりヤエヤマカラスアゲハやジャコウアゲハの方が多く観察できました。

クロアゲハの寿命

クロアゲハは大型のアゲハチョウ科の蝶で、アゲハチョウと比較して寿命は長い傾向があります。クロアゲハの寿命(卵から成虫まで)は2か月~3か月程度となります。

- 卵の期間は約5日

- 幼虫の期間は約30日

- 蛹の期間は2週間程度

- 成虫の期間は2週間以上

- クロアゲハの寿命は2か月~3か月程度

(※第2化と第3化が卵から成虫になる一般的な期間であり、個体により異なります)

詳しくは以下の記事で解説しています。

クロアゲハの幼虫のエサと見つけ方

クロアゲハの幼虫はミカン科の植物の葉っぱを食べます。代表的なエサとしては、ミカンの葉やカラタチの葉、サンショウの葉などがあります。家の庭などにこれらの植物を植えておくと、クロアゲハが卵を産みに来ます。クロアゲハの幼虫の飼育を考えている人は、ミカン科の植物を育てるようにしましょう。

ミカン科の植物の中で最もオススメなのは「カラタチ」です。我が家では、カラタチやミカン、ヘンルーダといったミカン科の植物を植えていますが、「カラタチ」が一番人気で、多くのアゲハチョウが卵を産みに来ます。また、「カラタチ」は非常に強い植物で、枯れる心配が少ないのもメリットです。

「カラタチ」は、ホームセンターで取り扱っていない場合が多いので、通販が便利です。

クロアゲハの幼虫の飼い方・育て方

クロアゲハは、卵から孵化したあと、基本的には4回脱皮を行って蛹になります。孵化直後の幼虫を1齢幼虫といい、1回脱皮をした後の幼虫を2齢幼虫といいます。その後は脱皮を繰り返すたびに、3齢幼虫、4齢幼虫、5齢幼虫となり、蛹になります。

1齢幼虫

1齢幼虫は卵から孵化したばかりで、とても小さい幼虫です。頭とお尻にそれぞれ2本の角が生えているのが特徴です。この頃はまだ食べる量は少なく、葉っぱも少しずつしか食べません。少しはっぱを食べては休憩、というサイクルを繰り返していました。

アゲハチョウとクロアゲハの1齢幼虫を比較します。

1齢幼虫では違いを見分けるのが難しいのですが、以下の点が主な違いです

- アゲハチョウの方が背中の白帯模様が明確

- クロアゲハのほうが黄色っぽい

2齢幼虫

1齢幼虫が1度脱皮して2齢幼虫になりました。大きさは8mm程度となりました。2齢幼虫も頭とお尻にそれぞれ2本の角がまだ残っています。色は黄色っぽいのが特徴です。

アゲハチョウとクロアゲハの2齢幼虫を比較します。

2齢幼虫は以下の点が主な違いです。

- アゲハチョウの方が背中の白帯模様が明確

- クロアゲハのほうが黄色っぽい

3齢幼虫

2齢幼虫が脱皮して3齢幼虫になりました。大きさは10mm程度となりました。2齢幼虫の時に存在した頭とお尻の2本の角は消滅しつつあります。鳥の糞の模様にだいぶ近づいてきました。

アゲハチョウとクロアゲハの3齢幼虫を比較します。

3齢幼虫は以下の点が主な違いです。

- アゲハチョウの方が背中の白帯模様が明確

- クロアゲハのほうが黄色っぽい

4齢幼虫

3年幼虫が脱皮をして4齢幼虫になり、大きさは20mmを越える程度にまでなりました。この頃になると食欲が旺盛になってきて、用意した葉っぱがどんどんなくなっていきます。葉っぱの残量は毎日確認して、無くなりそうだったら新しい葉を与えるようにしましょう。緑色の終齢幼虫になるまでもうすぐです。

アゲハチョウとクロアゲハの4齢幼虫の違いは以下の通りです。

4齢幼虫は以下の点が主な違いです。

- アゲハチョウの方が背中の白帯模様が明確

- クロアゲハのほうが黄緑色っぽい

5齢(終齢)幼虫

4齢幼虫が脱皮してついに5齢(終齢)幼虫になりました。終齢幼虫になると、鳥の糞の模様だった幼虫は緑色に変身します。この頃になると、食べる量が一段と増え、葉っぱがすぐに丸裸になってしまいます。

蛹になる直前には、6㎝を越える大きさになりました。アゲハチョウの幼虫と比較しても、クロアゲハは大型です。

アゲハチョウとクロアゲハの終齢幼虫の違いは以下の通りです。

- クロアゲハは背中の黒い線が太い

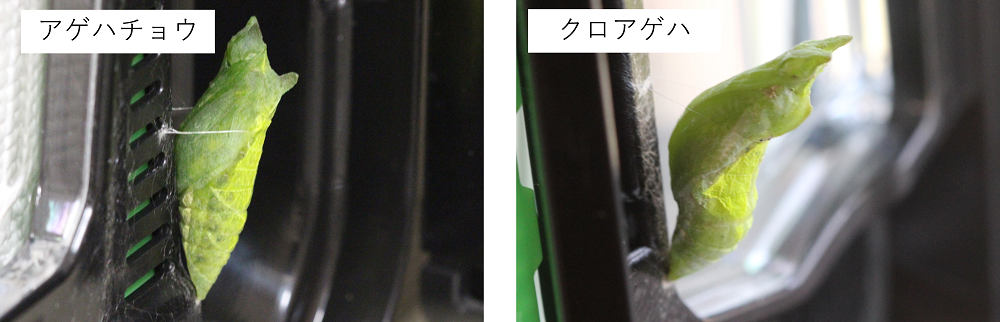

蛹(さなぎ)

5齢(終齢)幼虫になって約10日後に蛹になりました。蛹になる直前、幼虫は不要物を輩出するため下痢をします。その後、蛹になる場所を探して動き回り、場所が決まると蛹になる準備を始めます。この状態のことを、前蛹(ぜんよう)といいます。

前蛹になって1日程度経過すると、立派な蛹となります。蛹になったら、次のステップはいよいよ羽化です。

羽化が近くなると、蛹が突然黒くなります。下の写真のような状態になったら、間もなく羽化が始まります。クロアゲハの場合、蛹の期間は10日から2週間程度です。

アゲハチョウとクロアゲハの蛹の違いは以下の通りです。

- クロアゲハの蛹は反って先が尖る形をしている

羽化して成虫に

一般的に、クロアゲハは蛹になって2週間程度で羽化します。成虫を飼育することは不可能ではないのですが、自由に飛び回る環境を作ることは難しいので、私は成虫になったら外に逃がします。この個体は無事に成虫になってくれました。

詳しくは以下の記事で解説しています。

次に読むべきオススメの記事はこちら!

このサイトでは黒いアゲハ蝶の見分け方や、日本に生息する全種類の蝶を紹介しています。興味がある方は以下の記事を是非ご覧ください。

写真の利用について

この記事に限らず、このブログに掲載している写真はフリーに使っていただいて問題ありません。注意事項を以下に記載しますので、ご一読下さい。

- このブログに掲載している全ての写真は、基本的に自由に使っていただいて問題ありません。事前連絡も不要です。

- ただし、出典及びリンク(URL)は必ずご記載いただきますようお願いします。特に、インターネット上に当ブログの写真を掲載する場合は、リンク先の掲載を必ずお願いいたします(リンク先:https://www.choublog.site/)。

- サイズの大きい画像をご希望の場合等については、お問い合わせフォームから個別にお問い合わせをお願いします。

コメント