日本には多くの黒いアゲハ蝶が生息しています。蝶の初心者の方にとっては、黒いアゲハ蝶は見た目がどれもよく似ていて、見分けるのは容易ではありません。

一方で、見分けるポイントさえ押さえておけば、例え飛んでいたとしても黒いアゲハ蝶を見分けることは可能です。

この記事では、黒いアゲハ蝶(クロアゲハ類・カラスアゲハ類)の見分け方について紹介をします。

具体的には、クロアゲハ類とカラスアゲハ類として以下の7種類の蝶を紹介します。

- クロアゲハ

- オナガアゲハ

- ジャコウアゲハ

- モンキアゲハ

- ナガサキアゲハ

- カラスアゲハ

- ミヤマカラスアゲハ

↓動画版はこちらです!チャンネル登録もお願いします!

クロアゲハ類・カラスアゲハ類の違い・見分け方

【総論】黒いアゲハ蝶の見分け方

黒色系のアゲハチョウ科は、どれも見た目が似ているため、蝶に初めて興味を持った方は混乱しがちだと思います。ですが、それぞれの蝶の特徴と見分け方を押さえておけば、決して難しいことはありません。以下で見分け方を一覧で紹介しますので、迷ったときにはこれらの特徴を確認いただければと思います。

次に、それぞれの種の違いを個別に解説します。

【詳細】クロアゲハとカラスアゲハの違い・見分け方

クロアゲハは、カラスアゲハと違って翅の内側が青緑色に輝かないことと、尾が短いことが特徴です。一方で、カラスアゲハは、翅の内側が青緑色に輝くこと、尾が長いことが特徴です。

下の画像は、クロアゲハとカラスアゲハの標本です。標本を見ると、尾の長さや青緑色の輝きの違いがよく分かると思います。

【詳細】カラスアゲハとミヤマカラスアゲハの違い・見分け方

カラスアゲハは前翅の白帯が等幅ではなく、上に向かって広がるのが特徴です。一方で、ミヤマカラスアゲハは、前翅の白帯が概ね等幅であること、後翅に白帯があること、翅の輝きがカラスアゲハと比べて強いことが特徴です。また、生息地については、カラスアゲハは都会にも生息するのにたいして、ミヤマカラスアゲハは主に山地に生息します。詳しくは以下の記事で紹介しています。

【詳細】クロアゲハとオナガアゲハの違い・見分け方

クロアゲハは尾が短いのに対して、オナガアゲハはその名の通り尾が長いのが特徴です。生息地については、クロアゲハが都会にも普通に見られるのにたいして、オナガアゲハは主に山地に生息します。

【詳細】モンキアゲハとナガサキアゲハ♀の違い・見分け方

ナガサキアゲハの雌は後翅に大きな紋があり、モンキアゲハと似ますが、モンキアゲハが長い尾があるのに対して、ナガサキアゲハは尾が無いため、見分けるのは容易です。また、ナガサキアゲハは翅の付け根に赤色の模様があるのに対して、モンキアゲハはその模様がありません。

【詳細】クロアゲハとナガサキアゲハ♂の違い・見分け方

ナガサキアゲハの雄は真っ黒の模様でクロアゲハと似ますが、クロアゲハは短い尾があるのに対して、ナガサキアゲハの雄は尾が無いため、容易に見分けることができます。

【詳細】オナガアゲハとジャコウアゲハの違い・見分け方

オナガアゲハとジャコウアゲハは翅の形や尾の長さが似ているため、全体のフォルムとしては似ています。見分け方としては、胴体(腹部)の色が、オナガアゲハは黒であるのに対して、ジャコウアゲハは黄色か赤色になります。

クロアゲハ類・カラスアゲハ類の紹介

主に本州でよく見られるクロアゲハ類・カラスアゲハ類を個別に紹介します。

クロアゲハの紹介

| 分布 | 本州・四国・九州・沖縄 |

| 生息環境 | 平地・山地 |

| 発生回数 | 年3~5回程度 |

| 成虫が見られる時期 | 5月頃から10月頃まで |

| 越冬の状態 | 蛹で越冬 |

| 食草 | カラスザンショウやカラタチなどのミカン科の植物 |

| 亜種 | 日本本土亜種、沖縄・八重山亜種 |

クロアゲハは、都心部でも見かける機会の多いアゲハチョウ科の蝶です。分布も広く、本州、四国、九州、沖縄で普通に見ることができます。分布の北限は東北地方北部であり、青森県では稀で、北海道には生息していません。沖縄に生息する個体は沖縄・八重山亜種とされていて、赤斑がよく発達する特徴があります。

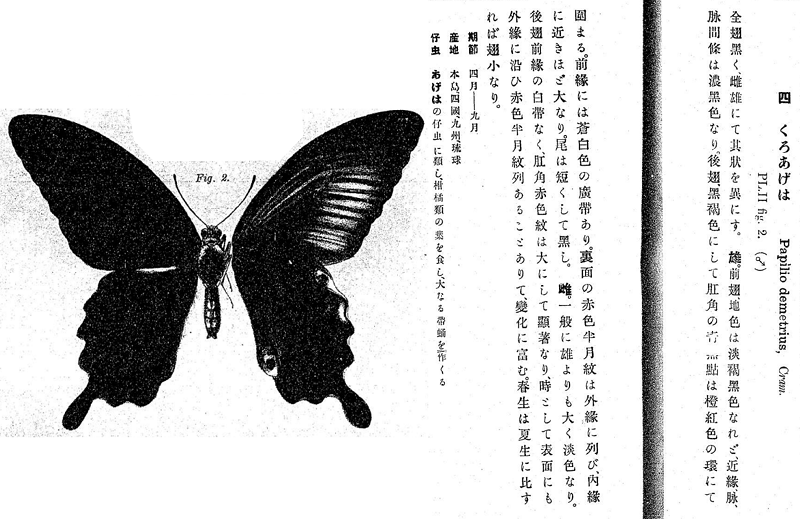

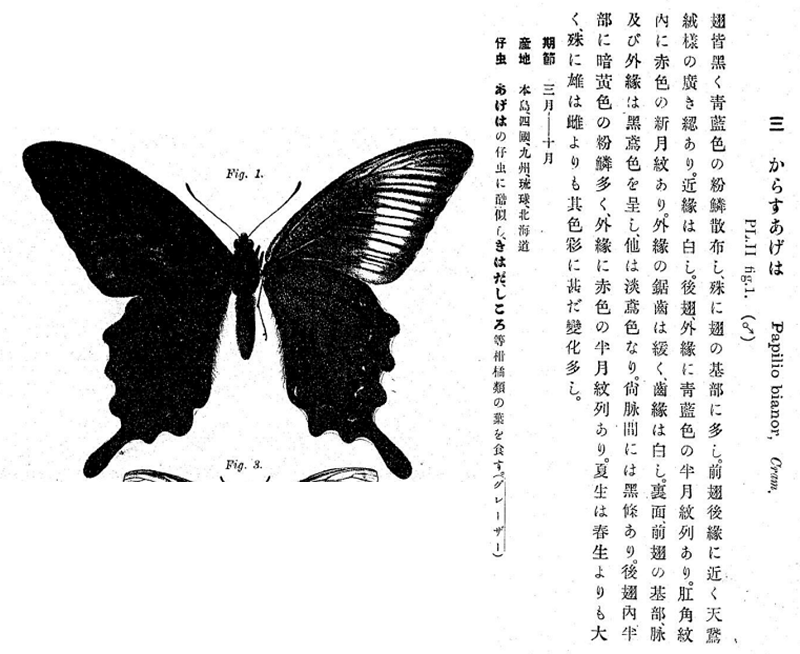

日本蝶類図説(1904年の図鑑)に掲載されているクロアゲハ

1904年に出版された日本蝶類図説(宮島幹之助)という図鑑があります。まずは、ここに記載されているクロアゲハを紹介します。

全翅黒く、雌雄にて其状を異にす。雄前翅地色は淡褐黒色なれど、近縁脉脉間條は濃黒色なり。後翅黒褐色にして肛角の青黒點は橙紅色の環にて圍まる。前縁には蒼白色の廣帯あり。裏面の赤色半月紋は外縁に列び、内縁に近きほど大なり。尾は短くして黒し。雌一般に雄よりも大きく淡色なり。後翅前縁の白帯なく、肛角赤色紋は大にして顕著なり。時として表面にも外縁の沿ひ赤色半月紋列あることありて、變化に富む。春生は夏生に比すれば翅小なり。

●期部 四月ー九月

●産地 本島、四国、九州、琉球

●仔虫 あげはの仔虫に類し、柑橘類の葉を食し、大なる帯蛹を作くる

宮島幹之助(1904)『日本蝶類図説』.

オナガアゲハの紹介

| 分布 | 北海道・本州・四国・九州 |

| 生息環境 | 平地、山地 |

| 発生回数 | 年2回 |

| 成虫が見られる時期 | 4月頃から8月頃まで |

| 越冬の状態 | 蛹で越冬 |

| 食草 | コクサギやカラタチなどのミカン科の植物 |

| 亜種 | なし |

オナガアゲハという名が示す通り、オナガアゲハはクロアゲハと比較して、尾状突起が長いことが特徴です。季節による違いもあり、他の多くのアゲハチョウ科の蝶と同様に、一般的に春型は小型で、夏型は大型になる特徴があります。本州の中部よりも北側では平地にも生息しますが、それよりも南側では基本的に山地に生息します。

オナガアゲハは特段珍しい蝶というわけではありませんが、クロアゲハやカラスアゲハなどと比較すると観察する機会が少ない蝶です。他の黒色系のアゲハチョウ科の蝶と同様に、赤色の花をよく訪れます。

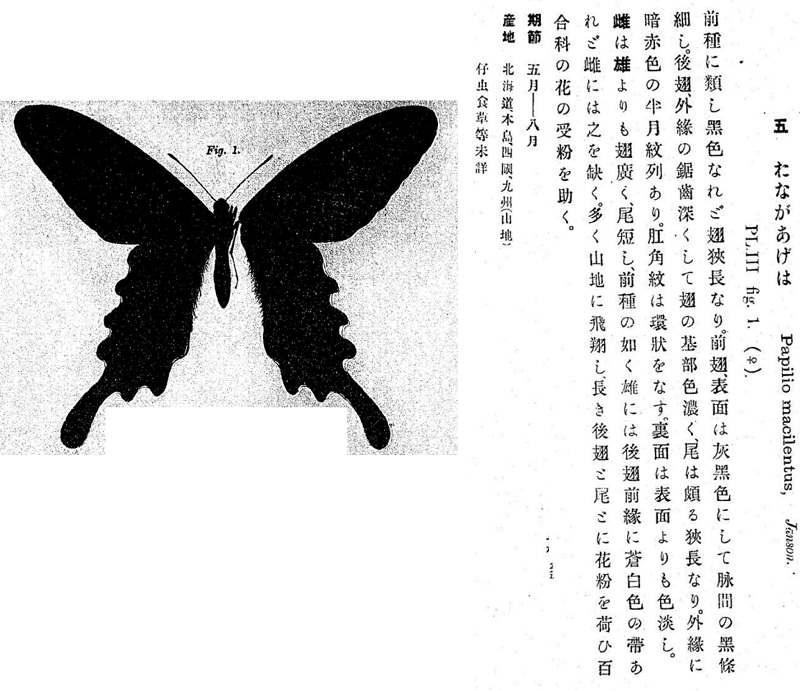

日本蝶類図説(1904年の図鑑)に掲載されているオナガアゲハ

前種(クロアゲハ)に類し黒色なれど翅狭長なり。前翅表面は灰黒色にして脉間の黒條細し。後翅外縁の鋸歯深くして翅の基部色濃く、尾は頗る狭長なり。外縁に暗赤色の半月紋列あり。肛角紋は環状をなす。裏面は表面よりも色淡し。雌は雄よりも翅廣く、尾短し、前種(クロアゲハ)の如く雄には後翅前縁に蒼白色の帯あれど雌には之を缺く。多く山地に飛翔し、長き後翅と尾とに花粉を荷ひ百合科の花の受粉を助く。

●期節 五月ー八月

●産地 北海道、本島、四国、九州(山地)

●仔虫 食草等未詳

宮島幹之助(1904)『日本蝶類図説』.

ジャコウアゲハの紹介

| 分布 | 本州・四国・九州・沖縄 |

| 生息環境 | 平地・山地 |

| 発生回数 | 年3回程度 |

| 成虫が見られる時期 | 4月頃から9月頃まで |

| 越冬の状態 | 蛹で越冬 |

| 食草 | ウマノスズクサなど |

| 亜種 | 日本本土亜種、屋久島亜種、奄美・沖縄亜種、宮古亜種、八重山亜種 |

和名の由来は雄が麝香 (ジャコウ)のような香りを発することからジャコウアゲハと名付けられました。宮島幹之助(1904)『日本蝶類図説』によると、昔は「やまじょうらう」と呼ばれていたようです。また、蛹は昔「お菊虫」と呼ばれていました。

本種は河川敷から平地、山地等、様々な環境に生息し、各地で比較的普通に見られます。滑空するようにゆったりと飛ぶことが多く、メスはオスに比べて色が薄いことや、腹が赤もしくは黄色なのが特徴です。幼虫の食草であるウマノスズクサは毒があり、成虫になってもその毒を腹にため込み、鳥に捕食されないようにすると考えられています。成虫は年に3~4回発生します。東北地方から南部に広く分布します。

亜種として、日本本土亜種(alcinous)、屋久島亜種(yakushimana)、奄美・沖縄亜種(loochooana)、宮古亜種(miyakoensis)、八重山亜種(bradanus)が存在します。

ジャコウアゲハはその他の黒色のアゲハチョウ科の蝶と見た目が似ており、特にオナガアゲハとよく似るため同定には注意が必要です。ジャコウアゲハは胴体(腹部)の色が黄色か赤色になることで見分けることができます。

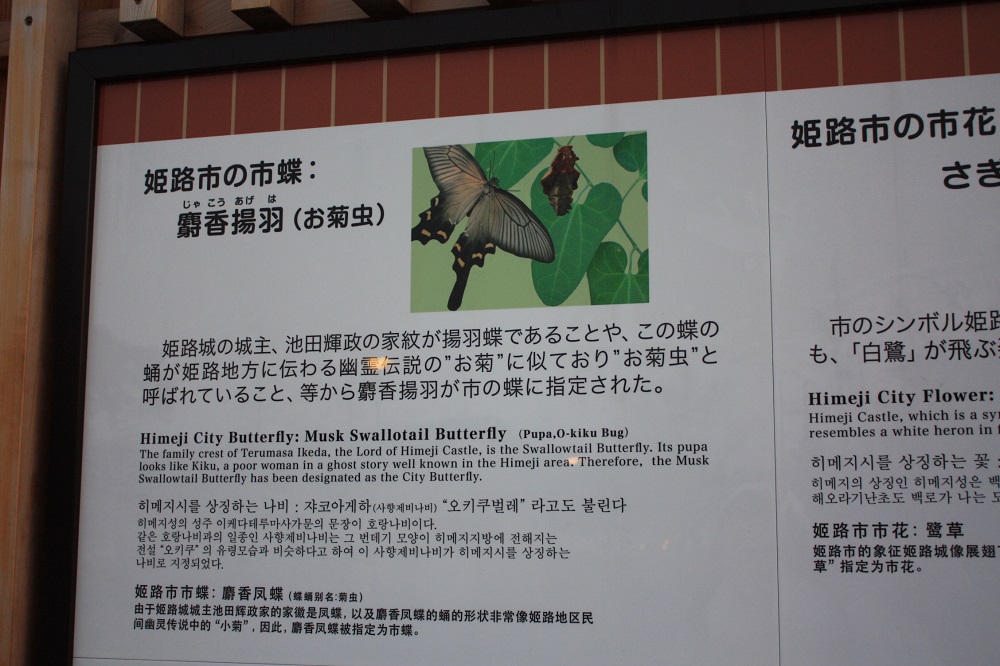

姫路市の市蝶

ジャコウアゲハは姫路市の市蝶になっています。理由は上の写真の記載の通りで、

- 姫路城の城主、池田輝政の家紋が揚羽蝶であること

- ジャコウアゲハの蛹が姫路地方に伝わる幽霊伝説の”お菊”に似ており”お菊虫”と呼ばれていること

から市蝶に指定されたようです。

モンキアゲハの紹介

| 分布 | 本州・四国・九州・沖縄 |

| 生息環境 | 平地・山地 |

| 発生回数 | 年3~5回程度 |

| 成虫が見られる時期 | 5月頃から8月頃まで |

| 越冬の状態 | 蛹で越冬 |

| 食草 | カラスザンショウやカラタチなどのミカン科の植物 |

| 亜種 | なし |

モンキアゲハという名が示す通り、大きな黄色斑が後翅にあるのが特徴です。関東地方以南の山地に多く生息しておりそれほど珍しい蝶ではありません。一方で、新潟県や宮城県などでも観察はできるものの分布は限られます。また、沖縄本島には生息していますが、八重山諸島では迷チョウとなります。山地の道路などでよく見かけることができ、チョウ道が最も明確に見られる種の1つです。

モンキアゲハは大型のアゲハチョウ科の蝶で、特に夏に成虫となる夏型のモンキアゲハは日本で最大級の大きさとなります。

モンキアゲハはナガサキアゲハの雌と見た目がよく似るため同定には注意が必要です。

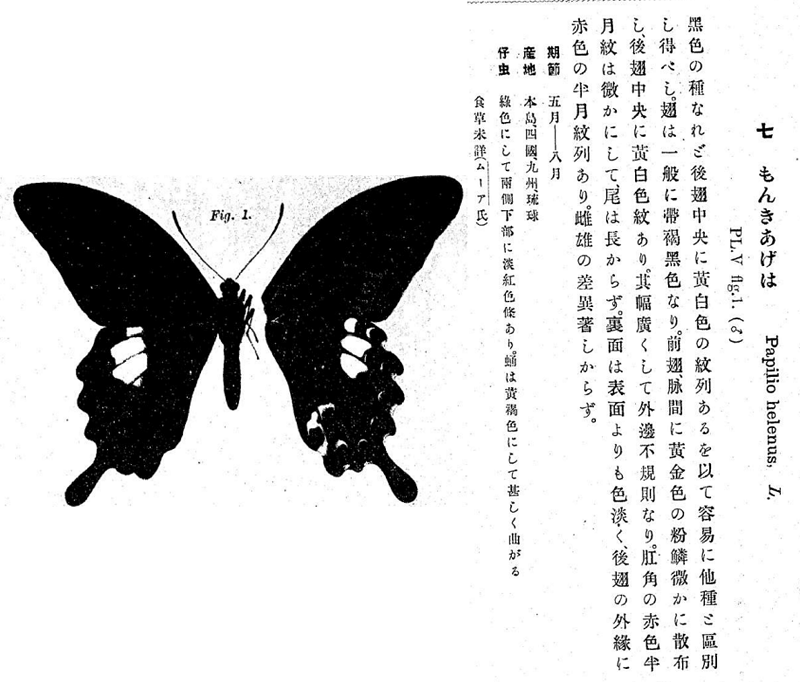

日本蝶類図説(1904年の図鑑)に掲載されているモンキアゲハ

黒色の種なれど後翅中央に黄白色の紋列あるを以て容易に多種と區別し得べし。翅は一般に帯褐黒色なり。前翅脉間に黄金色の鱗粉微かに散布し、後翅中央に黄白色紋あり。其幅廣くして外邊不規則なり。肛角の赤色半月紋は微かにして尾は長からず。裏面は表面よりも色淡く、後翅の外縁に赤色の半月紋列あり。雌雄の差異著しからず。

●期節 五月ー八月

●産地 本島、四国、九州、琉球

●仔虫 緑色にして両側下部に淡紅色條あり。蛹は黄褐色にして甚しく曲がる。食草未詳(ムーア氏)

宮島幹之助(1904)『日本蝶類図説』.

ナガサキアゲハの紹介

| 分布 | 本州・四国・九州・沖縄 |

| 生息環境 | 平地 |

| 発生回数 | 年3~5回程度 |

| 成虫が見られる時期 | 5月から10月頃 |

| 越冬の状態 | 蛹で越冬 |

| 食草 | 夏ミカン、カラタチなど |

| 亜種 | なし |

ナガサキアゲハは、昔は「キュウシュウアゲハ」や「オオアゲハ」とも呼ばれていました。和名の「ナガサキ」は、シーボルトがナガサキで最初に採取したことに由来します。黒色系のアゲハチョウ科の中で唯一尾がないのが特徴です。

元々は九州や沖縄に生息していた蝶ですが、徐々に北上しており、今では東京都心の公園でも普通に見られます。成虫は年3~5回程度発生し、5月から10頃にかけて成虫が見られます。

♀は後翅に白い紋があり、一見モンキアゲハに似ますが、前翅の基部に赤い紋があること等から、飛んでいても見分けることができます。ツツジ等の赤色の花をよく訪れます。幼虫はナツミカン、ユズ等のミカン類の葉っぱを食べます。

カラスアゲハの紹介

| 分布 | 北海道・本州・四国・九州 |

| 生息環境 | 平地、山地 |

| 発生回数 | 年3回程度 |

| 成虫が見られる時期 | 4月頃から10月頃まで |

| 越冬の状態 | 蛹で越冬 |

| 食草 | カラスザンショウやカラタチなどのミカン科の植物 |

| 亜種 | 八丈島亜種、トカラ列島亜種 |

カラスアゲハは、クロアゲハほどではありませんが都心部でも比較的見かける機会の多いアゲハチョウ科の蝶です。分布も広く、北海道、本州、四国、九州で普通に見ることができます。

カラスアゲハとオキナワカラスアゲハ、ヤエヤマカラスアゲハは以前は同種として扱われていましたが、交配実験等で詳細な分類の研究がなされ、その結果から現在は別種とされています。

ミヤマカラスアゲハほどではないものの、翅の表面の青緑色に輝く鱗粉が美しい蝶です。季節型がはっきりしており、春型は小型で夏型は大型となります。

日本蝶類図説(1904年の図鑑)に掲載されているカラスアゲハ

1904年に出版された日本蝶類図説(宮島幹之助)という図鑑があります。まずは、ここに記載されているカラスアゲハを紹介します。

日本蝶類図説では、カラスアゲハの産地として「琉球」の記載があります。現在は沖縄の種は別種(オキナワカラスアゲハ、ヤエヤマカラスアゲハ)と分類されているため、現在はカラスアゲハは沖縄には生息していません。

翅皆黒く青藍色の粉鱗散布し、殊に翅の基部に多し。前翅後縁に近く天鵞繊様の廣き綛あり。近縁は白し。後翅外縁に青藍色の半月紋列あり。肛角紋内に赤色の新月紋あり。外縁の鋸歯は緩く、歯縁は白し。裏面前翅の基部脉及び外縁は黒鳶色を呈し、他は淡鳶色なり。尚脉間には黒條あり。後翅内半部に暗黄色の粉鱗多く、外縁に赤色の半月紋列あり。夏生は春生よりも大く、殊に雄は雌よりも其色彩に甚だ變化多し。

●期節 三月ー十月

●産地 本島、四国、九州、琉球、北海道

●仔虫 あげはの仔虫の酷似し、きはだ、しころ等柑橘類の葉を食す。(グレーザー)

宮島幹之助(1904)『日本蝶類図説』.

ミヤマカラスアゲハの紹介

| 分布 | 北海道、本州、四国、九州 |

| 生息環境 | 山地 |

| 発生回数 | 年3回程度 |

| 成虫が見られる時期 | 5月から8月頃 |

| 越冬の状態 | 蛹で越冬 |

| 食草 | カラスザンショウなどのミカン科 |

| 亜種 | なし |

ミヤマカラスアゲハは珍しい?

ミヤマカラスアゲハは北海道では平地にも生息しますが、本州以南では主に山地に生息する蝶で、標高が高くなるに従いカラスアゲハよりも生息数が多くなります。

そのため、平地ではなかなか観察できない珍しい蝶です。一方で、山地では比較的生息数が多く、標高が高くなるとミヤマカラスアゲハが多く観察できるようになります。

- 北海道ではミヤマカラスアゲハは平地にも生息していて特段珍しくない

- 本州以南では、平地には生息数が少なく珍しい。

- 本州以南の山地には生息数が多く、それほど珍しくない。

まとめ

この記事ではクロアゲハ類とカラスアゲハ類の違いと見分け方を紹介しました。黒色系のアゲハチョウは一見どれも同じように見えますが、よく見ると模様が違います。

慣れるまでは見分けるのは大変ですが、それぞれの特徴を把握しておけば、見分けるのは不可能ではありません。黒色系のアゲハチョウを見かけたときは、この記事に記載したことを思い出してみて下さい。

コメント