カラスアゲハは、ミヤマカラスアゲハほどではないものの、翅の表面の青緑色に輝く鱗粉が美しい蝶です。生息地は北海道から九州までと広く、都市部でも普通に見られる蝶です。

この記事では、これまでに観察したカラスアゲハの写真を紹介します。

カラスアゲハの紹介

| 分布 | 北海道・本州・四国・九州 |

| 生息環境 | 平地、山地 |

| 発生回数 | 年3回程度 |

| 成虫が見られる時期 | 4月頃から10月頃まで |

| 越冬の状態 | 蛹で越冬 |

| 食草 | カラスザンショウやカラタチなどのミカン科の植物 |

| 亜種 | 八丈島亜種、トカラ列島亜種 |

カラスアゲハは、クロアゲハほどではありませんが都心部でも比較的見かける機会の多いアゲハチョウ科の蝶です。分布も広く、北海道、本州、四国、九州で普通に見ることができます。

カラスアゲハとオキナワカラスアゲハ、ヤエヤマカラスアゲハは以前は同種として扱われていましたが、交配実験等で詳細な分類の研究がなされ、その結果から現在は別種とされています。

ミヤマカラスアゲハほどではないものの、翅の表面の青緑色に輝く鱗粉が美しい蝶です。季節型がはっきりしており、春型は小型で夏型は大型となります。

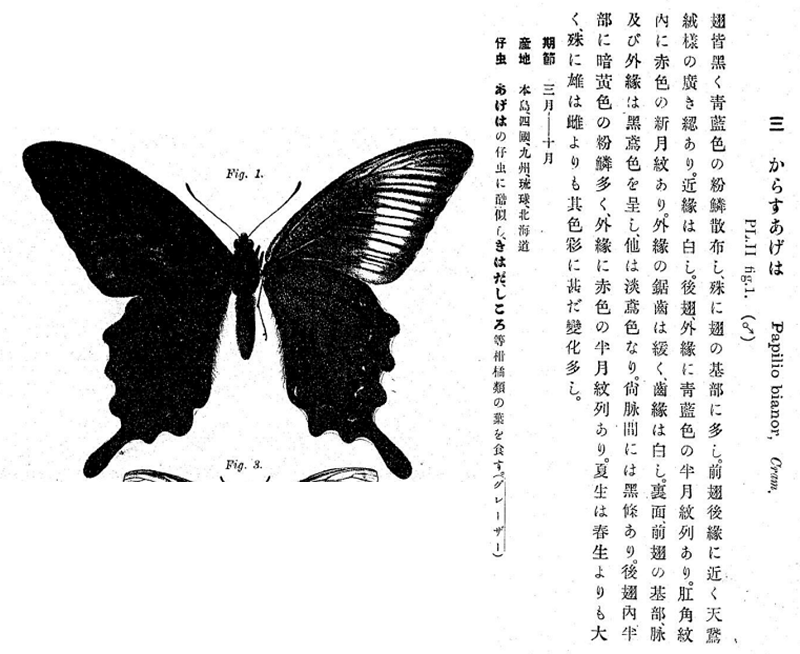

日本蝶類図説(1904年の図鑑)に掲載されているカラスアゲハ

1904年に出版された日本蝶類図説(宮島幹之助)という図鑑があります。まずは、ここに記載されているカラスアゲハを紹介します。

日本蝶類図説では、カラスアゲハの産地として「琉球」の記載があります。現在は沖縄の種は別種(オキナワカラスアゲハ、ヤエヤマカラスアゲハ)と分類されているため、現在はカラスアゲハは沖縄には生息していません。

翅皆黒く青藍色の粉鱗散布し、殊に翅の基部に多し。前翅後縁に近く天鵞繊様の廣き綛あり。近縁は白し。後翅外縁に青藍色の半月紋列あり。肛角紋内に赤色の新月紋あり。外縁の鋸歯は緩く、歯縁は白し。裏面前翅の基部脉及び外縁は黒鳶色を呈し、他は淡鳶色なり。尚脉間には黒條あり。後翅内半部に暗黄色の粉鱗多く、外縁に赤色の半月紋列あり。夏生は春生よりも大く、殊に雄は雌よりも其色彩に甚だ變化多し。

●期節 三月ー十月

●産地 本島、四国、九州、琉球、北海道

●仔虫 あげはの仔虫の酷似し、きはだ、しころ等柑橘類の葉を食す。(グレーザー)

宮島幹之助(1904)『日本蝶類図説』.

カラスアゲハの見分け方

黒色系のアゲハチョウ科は、どれも見た目が見ているため、蝶に初めて興味を持った方は混乱しがちだと思います。ですが、それぞれの蝶の特徴と見分け方を押さえておけば、決して難しいことはありません。以下で見分け方を一覧で紹介しますので、迷ったときにはこれらの特徴を確認いただければと思います。

カラスアゲハは、翅の内側が青緑色に輝くこと、尾が長いことが特徴です。

カラスアゲハの写真集

標本写真

北海道小樽市での生態写真

北海道は平地にミヤマカラスアゲハとカラスアゲハの両種が混在しています。この日は地面で吸水するカラスアゲハを見つけました。

栃木県日光市での生態写真

6月の早朝に、体を温めるカラスアゲハを見つけました。まだ体が温まっていないため、近づいても逃げることはありませんでした。翅が痛んでいるのが残念ですが、カラスアゲハを接写して撮影できたのは初めてでした。

富山県南砺市での生態写真

富山県と石川県にまたがる医王山にゼフィルスを探しに行きました。その時に撮影したカラスアゲハです。カラスアゲハをはじめとした黒いアゲハは、赤い花を好んで訪れます。

東京都練馬区での生態写真

カラスアゲハは東京都内でも普通に見られます。この個体は東京都練馬区の石神井公園で見つけたカラスアゲハです。石神井公園は多くの蝶が生息しており、カラスアゲハも普通に見られます。

東京都西東京市での生態写真

東京都西東京市の路上で、羽化に失敗したと思われるカラスアゲハを見つけました。この個体は飛ぶことができず、路上を歩いていました。羽化する時に翅が伸び切らなかったことが原因と思われます。

埼玉県飯能市での生態写真

飯能市ではカラスアゲハが多く生息しています。カラスアゲハの他にも、ミヤマカラスアゲハやモンキアゲハ、オナガアゲハなど、多くのアゲハチョウ科の蝶が生息しています。

カラスアゲハの卵と幼虫

カラスアゲハは、卵から孵化したあと、基本的には4回脱皮を行って蛹になります。孵化直後の幼虫を1齢幼虫といい、1回脱皮をした後の幼虫を2齢幼虫といいます。その後は脱皮を繰り返すたびに、3齢幼虫、4齢幼虫、5齢幼虫となり、蛹になります。

卵から孵化

カラスアゲハの幼虫は産卵直後は黄色の球体です。卵の大きさは1mm程度です。この卵はヘンルーダの葉に産み付けられました。

産み付けられた直後は黄色ですが、孵化が近づくと徐々に変色して黒ずんできます。

1齢(初齢)幼虫

孵化直後のカラスアゲハの1齢幼虫です。大きさは数ミリ程度の非常に小さい幼虫です。孵化した幼虫は卵の殻を食べます。1齢幼虫は黒と白の鳥の糞に擬態した模様をしていますが、アゲハチョウやクロアゲハと比べると黄色が強い色をしています。

2齢幼虫

1齢幼虫が脱皮をして2齢幼虫になります。体長は7mm程度です。2齢幼虫も鳥の糞に擬態した模様です。

3齢幼虫

2齢幼虫が脱皮をして3齢幼虫になります。大きさは8mm程度です。3齢幼虫も鳥の糞に擬態した模様ですが、やはりアゲハチョウやクロアゲハと比較すると黄色が強いです。

4齢幼虫

3齢幼虫が脱皮をして4齢幼虫になります。大きさは1㎝を越えます。4齢幼虫も鳥の糞に擬態した模様です。この個体は間もなく脱皮をして5齢幼虫になるため、緑色が強くなってきています。

5齢(終齢)幼虫

4齢幼虫が脱皮をして5齢(終齢)幼虫になります。終齢幼虫になると緑色になります。大きさは2~3㎝程度になります。終齢幼虫は食欲が旺盛で、かなりの量の食草を食べます。

カラスアゲハの幼虫は刺激を与えると身を守るために臭いのあるツノ(臭角)を出します。アゲハの種類によって色が異なりますが、カラスアゲハは黄色をしています。

次に読むべきオススメの記事はこちら!

このサイトでは黒いアゲハ蝶の見分け方や、日本に生息する全種類の蝶を紹介しています。興味がある方は以下の記事を是非ご覧ください。

写真の利用について

この記事に限らず、このブログに掲載している写真はフリーに使っていただいて問題ありません。注意事項を以下に記載しますので、ご一読下さい。

- このブログに掲載している全ての写真は、基本的に自由に使っていただいて問題ありません。事前連絡も不要です。

- ただし、出典及びリンク(URL)は必ずご記載いただきますようお願いします。特に、インターネット上に当ブログの写真を掲載する場合は、リンク先の掲載を必ずお願いいたします(リンク先:https://www.choublog.site/)。

- サイズの大きい画像をご希望の場合等については、お問い合わせフォームから個別にお問い合わせをお願いします。

コメント