ツマグロヒョウモンは本州、四国、九州、沖縄で最も普通に見られるヒョウモンチョウ類の1種です。元々は南方系の蝶ですが、1990年代から分布を広げて、現在では関東でも多くの個体が生息しています。

この記事では、これまでに観察したツマグロヒョウモンの写真を紹介します。

ツマグロヒョウモンの紹介

| 分布 | 本州、九州、四国、沖縄 |

| 生息環境 | 平地、山地 |

| 発生回数 | 暖地では年4回~周年 |

| 成虫が見られる時期 | 4月から11月頃 |

| 越冬の状態 | 幼虫で越冬 |

| 食草 | スミレ科 |

| 亜種 | なし |

マグロヒョウモンは本州、四国、九州、沖縄で最も普通に見られるヒョウモンチョウ類の1種です。 平地から山頂まで様々な環境で見ることができ、また、成虫が4月頃から11月頃までと長い期間観察できます。

元々は南方系の蝶ですが、1990年代頃から徐々に分布を北へ広げており、現在では中部地方や関東地方で最も普通に見られるヒョウモンチョウ類の蝶となりました。

ツマグロヒョウモンは♂と♀で模様が異なる蝶です。♂は翅の先端に黒い模様がありませんが、♀は黒色の模様があります。また、♂よりも♀の方が大きいのも特徴です。

ツマグロヒョウモンの♀によく似た模様の蝶として、カバマダラという蝶がいます。カバマダラは胴体に毒を持つ蝶で、天敵である鳥からの捕食を防いでいます。ツマグロヒョウモンは胴体に毒を持っていませんが、カバマダラに擬態することで、鳥からの捕食を防いでいると考えられます。

ツマグロヒョウモンの幼虫はこの写真のように黒色と赤色をしています。一見、毒があるように見えますが、実際は毒はありません。

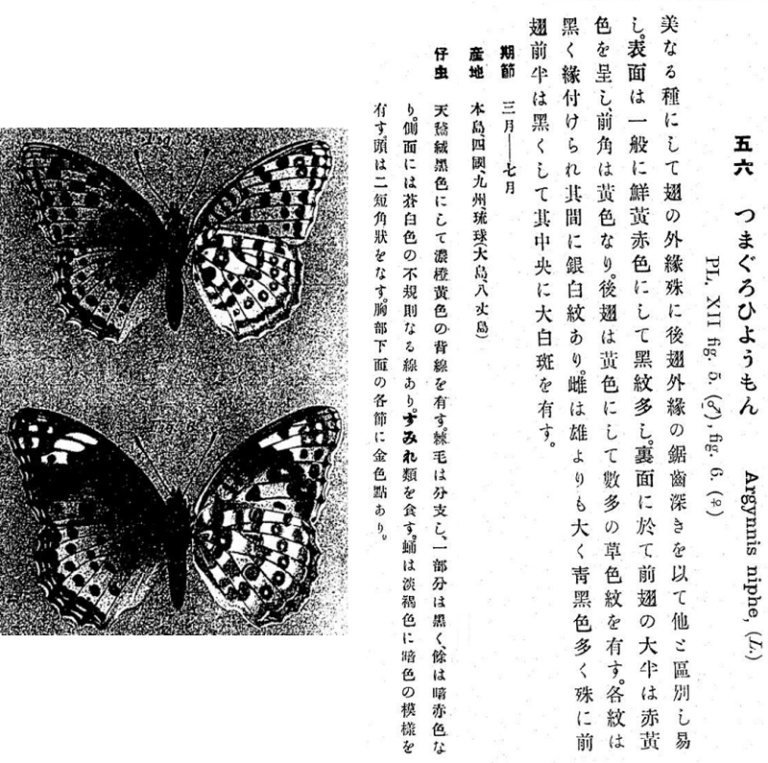

日本蝶類図説(1904年の図鑑)に掲載されているツマグロヒョウモン

1904年に出版された日本蝶類図説(宮島幹之助)という図鑑があります。ここに記載されているツマグロヒョウモンを紹介します。

美なる種にして翅の外縁殊に後翅外縁の鋸歯深きを以て他と別し易し。表面は一般に鮮黄赤色にして黒紋多し。裏面に於て前翅の大半は赤黄色を呈し、前角は黄色なり。後翅は黄色にして數多の草色紋を有す。各紋は黒く縁付けられ其間に銀白紋あり。雌は雄よりも大く青黒色多く殊に前翅前半は黒くして其中央に大白斑を有す。

●期節 三月-七月

●産地 本島、四国、九州、琉球(大島、八丈島)

●仔虫 天鵞絨黒色にして濃橙黄色の背線を有す。棘毛は分支し、一部分は黒く、餘は暗赤色なり。側面には蒼白色の不規則なる線あり。すみれ類を食す。蛹は淡褐色に暗色の模様を有す。頭は二短角状をなす。胸部下面の各節に金色點あり。

宮島幹之助(1904)『日本蝶類図説』.

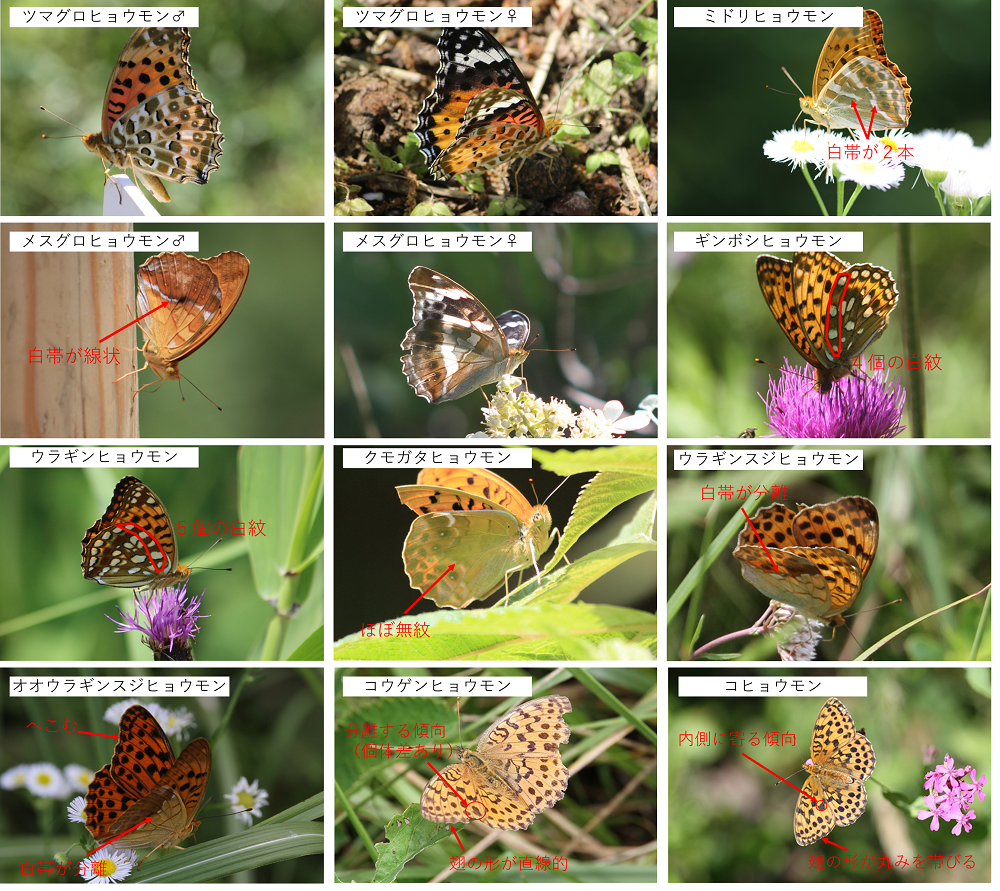

ツマグロヒョウモンの見分け方

ヒョウモンチョウ類を判別する時、もしヒョウモンチョウを見つけた場所が都会の公園や民家などであれば、ツマグロヒョウモンの可能性が高いと言えます。稀に都心部でもミドリヒョウモンやメスグロヒョウモンなどが見られることがありますが、かなり高い確率でツマグロヒョウモンです。

ヒョウモンチョウの見分け方を一覧でまとめます。以下の画像をご覧ください。

ヒョウモンチョウの見分け方は以下の記事で詳細に解説しています。こちらも併せてご覧ください。

ツマグロヒョウモンの写真集

標本写真

ツマグロヒョウモンの標本の写真です。左側が♀、右側が♂です。ご覧の通り、♂と♀でかなり模様が異なります。♀はつま先が黒色をしていて大型であるのに対して、♂はつま先が黒くなく小型です。

茨城県での生態写真

ツマグロヒョウモンは茨城県でも普通に生息しています。上の写真が♀で、下の写真が♂です。この写真のように、ツマグロヒョウモンは独特の模様をしていて、他のヒョウモンチョウ類の蝶に似た模様をしている蝶はいないため、見分けるのは比較的容易です。

東京都での生態写真

ツマグロヒョウモンは都心部の公園などでも普通に見られる蝶です。下の写真では、♂と♀が交尾をしている個体を発見しました。右側の個体(つま先が黒くて大型の個体)が♀になります。

和歌山県での生態写真

和歌山県でツマグロヒョウモンを観察しました。元々南方系の蝶ですので、ツマグロヒョウモンの本場と言えます。

ツマグロヒョウモンの擬態

蝶が天敵である鳥から身を守るため、毒を持つことは直接的な手段で非常に有効です。一方で、毒を持つ蝶に擬態することで身を守る蝶もいます。そのうちの1種がツマグロヒョウモンです。毒を持つ蝶に擬態することで、鳥に捕食されるのを防ぐのです。

ツマグロヒョウモンはカバマダラに擬態しています。カバマダラは有毒な蝶であるため、これに擬態することで身を守っていると考えられています。

写真の利用について

この記事に限らず、このブログに掲載している写真はフリーに使っていただいて問題ありません。注意事項を以下に記載しますので、ご一読下さい。

- このブログに掲載している全ての写真は、基本的に自由に使っていただいて問題ありません。事前連絡も不要です。

- ただし、インターネット上に当ブログの写真を掲載する場合は、リンク先の掲載を必ずお願いいたします(リンク先:https://www.choublog.site/)。

- サイズの大きい画像をご希望の場合等については、お問い合わせフォームから個別にお問い合わせをお願いします。

コメント