クロツバメシジミという蝶は、ツメレンゲを食草とする珍しい蝶です。環境省レッドリスト2020で準絶滅危惧(NT)に分類されていて、「現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種」とされています。

この記事では、これまでに観察したクロツバメシジミの写真を紹介します。

クロツバメシジミの紹介

| 分布 | 本州、四国、九州 |

| 生息環境 | 河川敷や海岸、石垣など |

| 発生回数 | 3~5回程度 |

| 成虫が見られる時期 | 4月から11月頃 |

| 越冬の状態 | 幼虫で越冬 |

| 食草 | ツメレンゲなど |

| 亜種 | 東日本亜種、西日本亜種、朝鮮半島亜種 |

成虫は食草(主にツメレンゲ)をあまり離れず、その付近を飛翔する特徴があります。

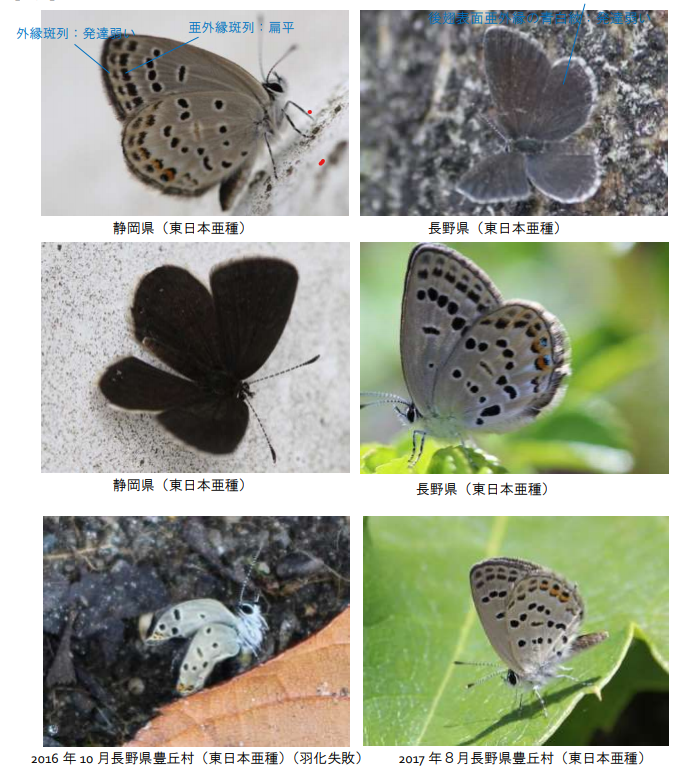

クロツバメシジミは模様の地理的な変異が大きい蝶です。亜種として、東日本亜種、西日本亜種、九州沿岸・朝鮮半島亜種が存在します。

環境省レッドリスト2020では「準絶滅危惧(NT)」に分類され、「現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種」とされており、どこでも見られる蝶ではありません。

東日本亜種

九州沿岸・朝鮮半島亜種

クロツバメシジミの写真集

長野県豊丘村

長野県豊丘村には、クロツバメシジミの幼虫の食草であるツメレンゲが自生している場所が何か所かあります。ツメレンゲという植物は不思議な植物で、同じような環境の場所は沢山あるのに、なぜかこの場所には多くのツメレンゲが自生しています。

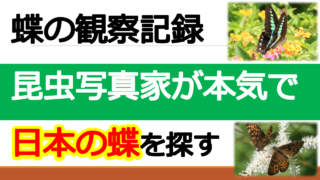

以下は、2016.10.08及び2017.08.05に豊丘村で観察したクロツバメシジミです。両日とも数十分の観察でしたが、その中で非常に多くのクロツバメシジミを観察することができました。

クロツバメシジミは独特の魅力のある蝶です。生息地はツメレンゲ等が生息する場所に限られるため、非常に局地的な分布をしていて、普段はなかなか見られる蝶ではありません。また、翅の模様は、地域による違いや個体差が大きく、少し変わった模様をしているクロツバメシジミを観察するのも楽しみの1つです。こういったことから、個人的にクロツバメシジミは好きな蝶の1種です。

長野県梓川河川敷

梓川河川敷にはクロツバメシジミが生息しており、これまで2009年から2018年にかけて継続的に観察してきましたが、毎回非常に多くのクロツバメシジミに出会うことができます。同じ場所にミヤマシジミも生息しているので、時期によっては両種を同時に観察することができる貴重な場所です。

梓川河川敷にクロツバメシジミの幼虫の食草であるツメレンゲが密に生息していて、非常に多くのクロツバメシジミが生息しています。クロツバメシジミは食草からあまり離れない特徴がありますので、ツメレンゲが生えている場所の周辺に特に多く生息していることが確認できました。

この場所では、ミヤマシジミも観察することができます。ミヤマシジミは環境省レッドリスト2020で絶滅危惧IB類(EN)に分類される珍しい蝶で、クロツバメシジミ目的で来たこの場所で偶然見つけることができました。生息数が多いというわけではありませんが、時期を合わせれば1日に何頭かは確認することができます。

ミヤマシジミはこれまでに、静岡県や栃木県で観察していますが、どこもそれほど特殊な環境というわけではなく、なぜこれほど数を減らしているのか疑問もありますので、今後勉強してみたいと思います。

静岡県浜松市

2015年10月10日に静岡県浜松市に蝶の観察に行きました。目的はクロツバメシジミです。この場所は、民家の石垣などにツメレンゲが自生していて、そのツメレンゲを食草とするクロツバメシジミが多く生息している場所として有名です。

私は、この場所でクロツバメシジミが生息する場所を2014年に発見しました。この場所にクロツバメシジミが生息しているという情報はインターネットから得ていましたが、当時正確な場所までは掴むことができていませんでした。歩き回った結果、クロツバメシジミが生息する場所を探し当てました。

この場所は生息数が多く、至る所でクロツバメシジミを観察できました。クロツバメシジミは東日本亜種、西日本亜種、九州沿岸・朝鮮半島亜種が存在しますが、ここに生息するクロツバメシジミは東日本亜種に分類されます。

また、この日は偶然、ヒサマツミドリシジミに出会うことができました。ヒサマツミドリシジミは、昔は生態がわからず、謎の多い蝶として扱われていましたが、現在は食草も明らかになり、生息域も概ね判明してきています。私にとっては初めてみる蝶で、生息地域もよくわかっていなかったため、ここで出会えたことは非常に貴重な経験となりました。

福岡県福岡市

仕事の関係で、2016年10月15日に福岡県に行く用事がありました。福岡県の海岸にはクロツバメシジミが生息しているという情報を入手していたので、仕事の前に生息していそうな場所に行ってみることにしました。

具体的な生息場所は事前に調べきれなかったため、適当に海岸を歩くことにしました。結果、意外とあっけなくクロツバメシジミに出会うことができました。以下では、2016年10月15日に観察できたクロツバメシジミ他を紹介します。

クロツバメシジミは亜種として東日本亜種、西日本亜種、九州沿岸・朝鮮半島亜種が存在しますが、ここ福岡県に生息するクロツバメシジミは、九州沿岸・朝鮮半島亜種に分類されます。九州沿岸・朝鮮半島亜種は、後翅表面外縁の青白紋がよく発達する等の特徴があります。

この場所には多くのクロツバメシジミが生息していました。個人的にクロツバメシジミは好きな蝶の1種で、各亜種の観察をしたいと考えていましたので、この場所で九州沿岸・朝鮮半島亜種に出会えたことは正直嬉しかったです。

西日本亜種にはまだ出会えていないため、次は西日本亜種の観察が目標です。

クロツバメシジミの卵・幼虫・蛹

クロツバメシジミの卵です。ツメレンゲに産卵をしました。産卵はこの様に、ツメレンゲの表面に産み付けられます。大きさは1mm程度で非常に小さく、少し潰れたような形をしています。

卵から孵化してそれほど日数が経っていないクロツバメシジミの幼虫です。数mm程度の非常に小さい幼虫で、肉眼で確認するのも難しいような大きさです。この頃はまだツメレンゲを食べる量は多くありません。

かなり大きくなったクロツバメシジミの幼虫です。この頃は食欲が非常に旺盛で、ツメレンゲがみるみる食べられていきます。

クロツバメシジミに食べられたツメレンゲです。ボロボロにされています。

クロツバメシジミのサナギです。

蛹が羽化して成虫になったクロツバメシジミです。

写真の利用について

この記事に限らず、このブログに掲載している写真はフリーに使っていただいて問題ありません。注意事項を以下に記載しますので、ご一読下さい。

- このブログに掲載している全ての写真は、基本的に自由に使っていただいて問題ありません。事前連絡も不要です。

- ただし、出典及びリンク(URL)は必ずご記載いただきますようお願いします。特に、インターネット上に当ブログの写真を掲載する場合は、リンク先の掲載を必ずお願いいたします(リンク先:https://www.choublog.site/)。

- サイズの大きい画像をご希望の場合等については、お問い合わせフォームから個別にお問い合わせをお願いします。

コメント