コクワガタを飼育してみたい。飼育するために何か特別なことが必要なのでしょうか?

コクワガタは日本のクワガタ虫の中で、最も簡単に飼育ができる種です。クワガタ飼育の初心者の方は、まずはコクワガタから始めることをオススメします。

この記事では、コクワガタの成虫の飼育方法について解説をします。この記事を最後までお読みいただけば、その日からコクワガタを飼育できるようになります。

コクワガタの紹介

コクワガタの生息環境

コクワガタは”小さいクワガタ”という意味ですが、大きいものではオスで50mmを越える個体もおり、実際には小型ではなく中型のクワガタに分類されます。

日本に生息するクワガタの中では最も普通に見られる種で、北海道から九州まで全国に分布しています。個体数もクワガタの中で最も多く、都会でも見られることがあります。

コクワガタは他のクワガタと同様に、クヌギやコナラなどの樹液をエサとします。活動時間は主に夜間なので、夜間に樹液が出ている木を探しに行くと、野生のコクワガタに出会える可能性が高まります。

コクワガタの亜種

日本には5亜種のコクワガタが生息しています。

- 北海道・本州・四国・九州に生息する一般的なコクワガタ(原名亜種)

- 八丈島に生息するハチジョウコクワガタ

- 屋久島などに生息するヤクシマコクワガタ

- 三島村などに生息するミシマコクワガタ

- トカラ列島に生息するトカラコクワガタ

コクワガタの寿命

コクワガタは野生では1~2年、飼育環境下では2~3年生きます。越冬することができるクワガタですので、長く飼育を楽しむことができるのも大きな特徴です。

コクワガタの入手方法

コクワガタの成虫を入手する方法は主に以下3つがあります。

- 野生のコクワガタを捕まえる方法

- ホームセンターなどで購入する方法

- 累代飼育する方法

野生のコクワガタを捕まえる

コクワガタは日本のクワガタ虫の中で最も繁栄している種で、クワガタの中で最も見つけやすい種であると言えます。都会でも生息していることがありますので、野生のコクワガタを探してみるのも1つの方法です。

カブトムシやクワガタの成虫は、主にクヌギやコナラなどの樹液をエサとしています。また、基本的には夜に活動する夜行性の昆虫ですので、昼間に樹液の出ている木を見つけておいて、夜にその場所に行くとカブトムシやクワガタが見つかる可能性が高まります。

また、カブトムシやクワガタは夜間に光に集まる習性がありますので、光を放って集める方法(ライトトラップ)もあります。

- カブトムシやクワガタはクヌギやコナラなどの樹液をエサとしている。

- 夜行性のため、樹液の出ている木を夜に探しに行くと見つかる可能性が高まる。

- 光を使って採集する方法(ライトトラップ)も有効。

ホームセンターなどで購入

ホームセンターや通販などで、数百円から数千円でコクワガタを購入することができます。野生の採集が難しい人は、ホームセンターや通販での購入を検討してみましょう。

累代飼育する

コクワガタを産卵させて幼虫を育て、次世代のコクワガタの成虫を育てることを累代飼育と言います。コクワガタは他のクワガタと比較して、産卵させるのが簡単ですので、累代飼育が上手くできれば、コクワガタをどんどん増やしていくことができます。

コクワガタの成虫の飼い方・育て方

コクワガタはクワガタの中で飼育がしやすい種ですので、初心者向きのクワガタと言えます。コクワガタを飼育するためには、まずは飼育セットを組みましょう。

飼育セットの作り方

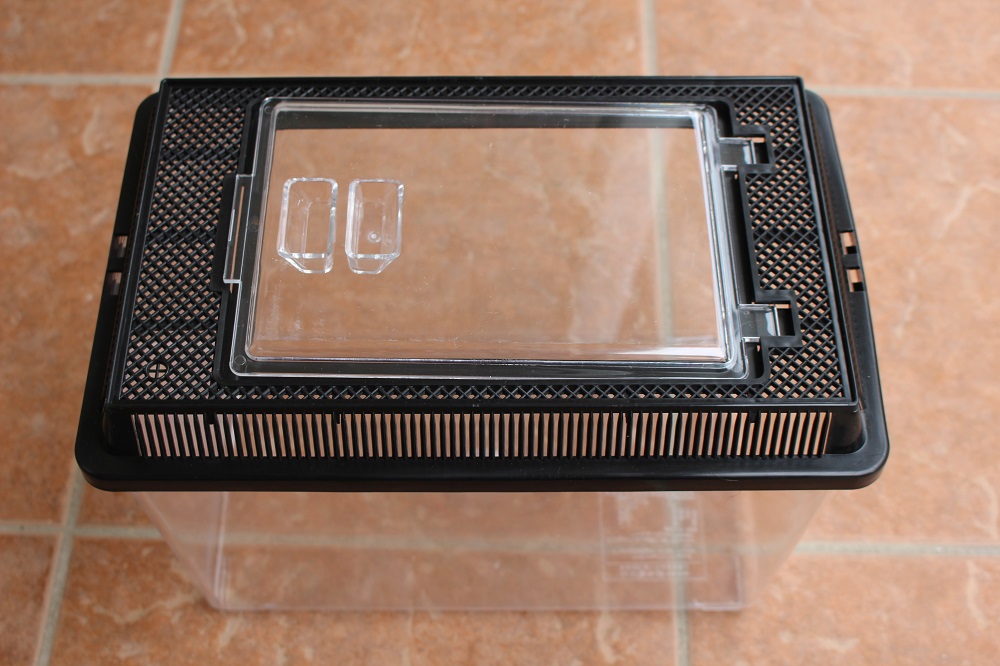

コクワガタを産卵させることを目的としない場合、飼育セットはカブトムシと同じで問題ありません。具体的には以下3点です。

- 飼育ケースにマット(土)を入れる。

- 転倒した時に起き上がれるように、朽ち木・止まり木を入れる。

- エサとなる昆虫ゼリーをセットする。

温度と保湿管理

コクワガタの飼育セットが準備できれば、あとは適切に温度と湿度を管理すればコクワガタは長生きをします。

コクワガタの適温は20℃から28℃です。

30℃以上の飼育環境下ではコクワガタが弱ってしまう恐れがありますので、温度管理は適切に行いましょう。室温が30℃以上になってしまう場合の温度管理の方法は次の2つがあります。

- エアコンを使って温度を管理する

- クーラーボックスや発泡スチロールケース+保冷剤で冷やす

また、コクワガタは他のクワガタと同様に乾燥に弱い種です。マットは霧吹きなどで保湿をするようにしましょう。保湿の目安としては、マットを握った時に団子になる程度です。加湿のし過ぎもコクワガタを弱らせる原因になりますので、保湿管理は適切に行いましょう。

コクワガタの越冬

コクワガタは飼育下では越冬して2~3年生きることができます。コクワガタは気温が10度前後で越冬しますので、越冬させる場合は5℃~10度程度で管理すると良いでしょう。越冬する時の留意点は以下の通りです。

- 暖かい日は越冬から目を覚ましてエサを食べることがあります。また越冬前後も昆虫ゼリーを食べます。エサとなる昆虫ゼリーは暖かい日や越冬前後は準備しておくようにしましょう。

- 越冬中も乾燥すると死んでしまうことがあります。越冬中であっても加湿は適切に行いましょう。

暖かい部屋で年中飼育すれば、越冬せずに冬を過ごすことができますが、その分寿命は縮まります。

コクワガタの成虫を育てるために必要なもの

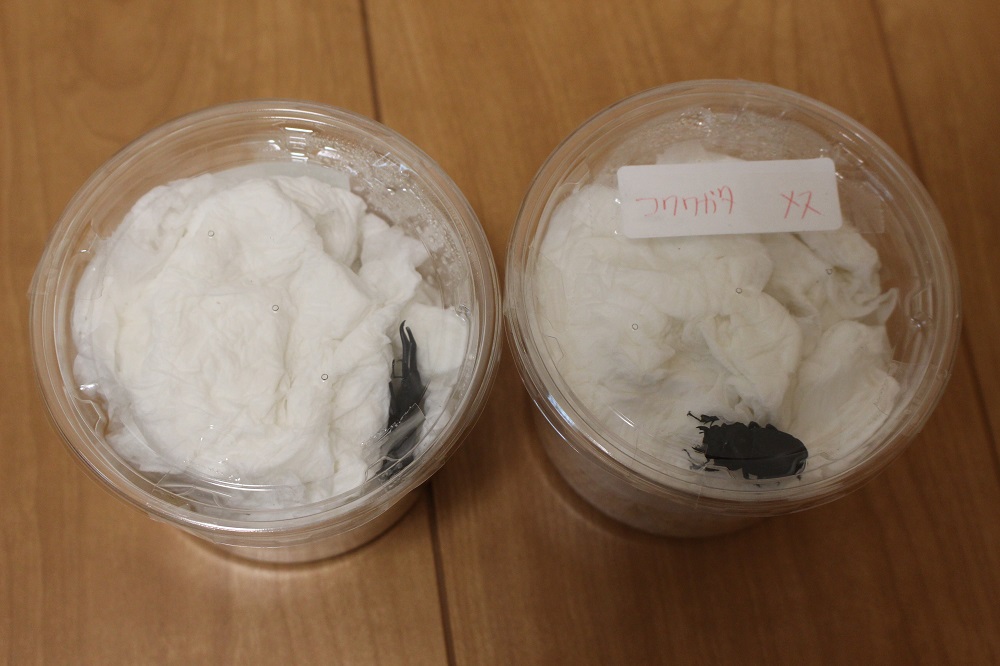

【必要なもの①】飼育ケース(虫かご)

コクワガタは中型のクワガタであるため、サイズが”小”の飼育ケースでも問題ありませんが、”中”以上の方が自由に動き回れるためオススメです。オスを同じケースに複数頭入れて育てると喧嘩をして寿命を縮めてしまいますので、オスは必ず1ケースで1匹としましょう。

コバエが気になる人は、コバエを防ぐことができる飼育ケースを購入するようにしましょう。

【必要なもの②】マット

クワガタを飼育するための専用マットをホームセンターや通販などで購入することができます。飼育マットは必須のアイテムですので、飼育前に必ず購入しておくようにしましょう。飼育マットには様々な種類があるので、目的にあったマットを選ぶようにしましょう。ポイントは以下の通りです。

- コクワガタを産卵させて幼虫を育てたいと考えている場合は、クヌギなどでできた産卵・幼虫飼育用のマットを選ぶようにしましょう

- 産卵を考えておらず、ダニなどの発生を防ぎたいと考えている場合は、ヒノキなどの針葉樹でできたダニやコバエなどの発生を抑えるマットを選ぶようにしましょう。

【必要なもの③】朽ち木・止まり木・エサ皿

クワガタやカブトムシは転倒してしまうと、自力で起き上がることができません。そのため、起き上がる時に掴まれる朽ち木などを置いておくことが必要です。

また、エサ皿があれば、ゼリーが周りに飛び散り、マットが汚れるのを防ぐことができます。エサ皿は必須ではありませんが、あると便利なアイテムです。

【必要なもの④】昆虫ゼリー

コクワガタは昆虫ゼリーで育てることができます。昆虫ゼリーの他、バナナやリンゴなどで育てることもできますが、水分量の多いスイカやメロンなどは体調を崩すおそれがありますので与えないようにしましょう。昆虫ゼリーは3日に1回は交換するようにしましょう。産卵をさせる場合はプロゼリーなどの高タンパクのゼリーがオススメです。

【必要なもの⑤】虫よけシート

コバエの侵入を防止する飼育ケースを使用している場合は不要ですが、普通の飼育ケースを使用している場合で、コバエの侵入を防止したい場合は、虫よけシートを使うことをオススメします。飼育ケースの蓋にかさみ込むことで、コバエの侵入を防止することができます。虫よけシートには以下のメリットがあります。

- コバエの侵入を防止できる

- 昆虫マットの乾燥を防ぐことができる

- 臭いを防ぐことができる

コクワガタの交尾

野生で捕まえてきたコクワガタのメスは、8割程度の確率で交尾済みです。

そのため、野生のコクワガタ(WD(ワイルド)といいます)は交尾をさせなくても卵を産む可能性が高いです。

一方で、飼育環境下で羽化したコクワガタには注意が必要です。コクワガタは羽化してすぐに交尾して産卵するわけではありません。

羽化したコクワガタは、羽化してから活動を開始するまで約1か月かかり、その後交尾ができるようになるまでに約3か月かかります。

つまり、6月頃に羽化したコクワガタが交尾して産卵できるようになるには、秋ごろになります。秋ごろに産卵して孵化した幼虫は、成長しないうちに寒い冬を迎えるため、羽化した年に交尾・産卵をさせることはオススメしません。羽化した翌年の産卵が最もオススメです。

次に、コクワガタの交尾の方法を解説します。交尾をまだしていないコクワガタを交尾させるためには、同居ペアリングとハンドペアリングの2つの方法があります。

同居ペアリング

同居ペアリングとは、コクワガタのオスとメスを同じケースに入れることで始まる交尾のことをいいます。メリットは、同じケースに入れておくだけで交尾が完了する点です。一方で、交尾の瞬間を見逃すと、交尾済みかどうかがわからないのがデメリットです。

ハンドペアリング

ハンドペアリングとは、コクワガタのオスを人為的にメスの上に乗せることで始まる交尾のことをいいます。同居ペアリングでメスが交尾を拒否する場合でも、ハンドペアリングで交尾が始まることもあります。交尾を自分の目で確認することができることが大きなメリットです。

交尾をする時期

コクワガタは蛹から羽化して間もない個体は繁殖能力がないため、交尾を行うことができません。一般的には、羽化して3か月程度経過した個体は繁殖能力がつき、交尾ができる状態となっています。昆虫ゼリーを食べ始めるタイミングが目安となります。

コクワガタは越冬した後の方が多くの卵を産んでくれるという特徴があります。羽化したその年ではなく、越冬させてから卵を産ませるのも良い選択です。

交尾を終えた確認の方法

交尾を終えると、オスとメスが仲良くゼリーを食べたり、オスがメスに寄り添ったりする姿が確認できるようになります。こういった状態が確認できれば、交尾は無事に完了している可能性が高くなります。

コクワガタの産卵方法~産卵セットの組み方~

↓動画版はこちらです!チャンネル登録もお願いします!

次に交尾済みのコクワガタを産卵させる方法を紹介します。

産卵させる時期

産卵はいつでも可能というわけではありません。産卵には温度が重要です。気温が20℃から30℃で安定している時期にコクワガタはよく産卵します。

気温が20℃を下回るようになると、コクワガタの活動が低下します。また、コクワガタは30℃以上の高温には強くありません。

コクワガタの産卵セットの組み方

交尾を終えたコクワガタは、産卵セットを組んでその中に入れると卵を産み始めます。まずは産卵セットの組み方を解説します。

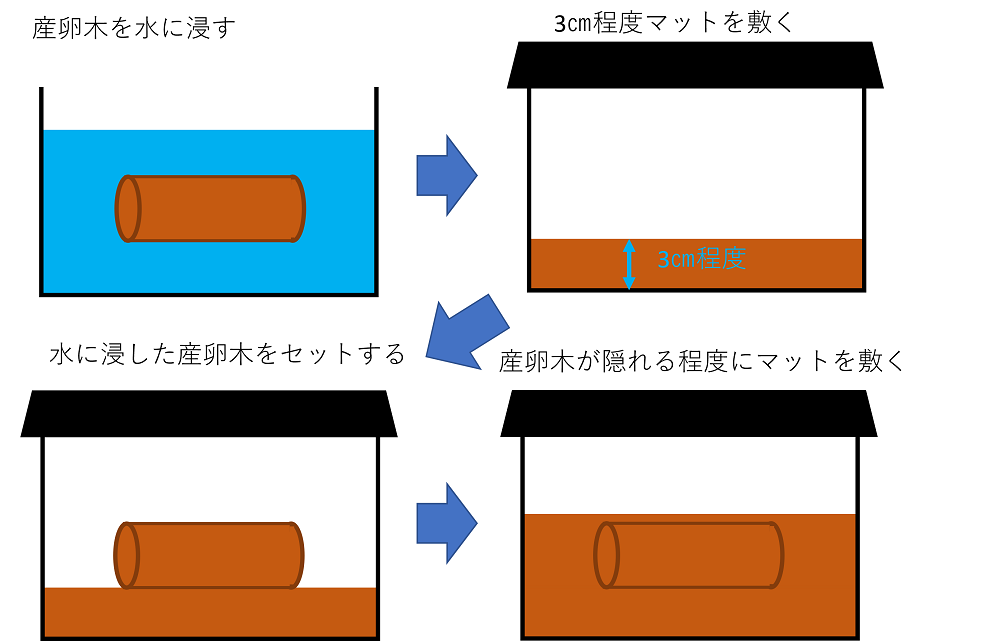

コクワガタを産卵させるためには、次の手順で産卵セットを組みます。

産卵セットを組む具体的な手順

以下では、それぞれのステップに分けて具体的に解説をします。

産卵木はクヌギもしくはコナラを使用しましょう。市販品の場合は購入時は乾燥しているため、水に浸して水分を吸収させます。浸す時間は1時間程度で問題ありません。水に浸し終えたら、数時間程度日陰干しを行います。その後、産卵木は皮を剝いでおくとコクワガタが産卵しやすくなります。

マットは加水して湿らせておくようにしましょう。加水の目安としては、マットを握った時に団子ができる程度です。マットを飼育ケースの底から3㎝程度敷いたら、その上に産卵木をセットします。

産卵木が見えなくなる程度までマットを敷きましょう。マットは手順②と同様に適切に加水しましょう。あとは、昆虫ゼリーや転倒防止のための朽ち木や枯葉などをセットすれば飼育セットの完成です。

産卵してから孵化するまで(割り出し)

最後に、コクワガタが産卵して孵化するまでにやることを解説します。

コクワガタの卵は10日から20日程度で孵化します。産卵の状態や幼虫の成長の状態を確認するため、割り出しを行います。

割り出しを行う時期

割り出しは、産卵セットを組んでから2か月程度で行うようにしましょう。あまり長く放置してしまうと、コクワガタのメスが幼虫を食べてしまう恐れがあります。

コクワガタのメスは、卵を産むためにタンパク質を必要とします。そのタンパク質を幼虫を食べることで摂取します。この事態を防ぐために、2か月程度で割り出しを行い、幼虫を取り出すようにしましょう。

割り出し後のコクワガタの幼虫

割り出して取り出したコクワガタの幼虫は、以下の2つの方法で成長させることができます。

- 菌糸ビンで飼育する。

- マットで飼育する。

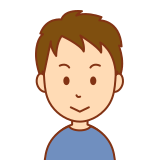

菌糸ビンで飼育する

菌糸ビンとは細かく砕いたクヌギなどの広葉樹のマットにキノコの菌を繁殖させたものです。菌糸ビンは通販などで購入することができます。コクワガタの幼虫は、菌糸を食べて成長します。2~3か月で交換し、蛹になるのを待ちます。

発酵マットで飼育する

菌糸ビンを使わなくても、クヌギやコナラなどの広葉樹の発酵マットで飼育することもできます。ホームセンターや通販などで、クワガタの幼虫の飼育用のマットを購入すれば、問題なく育ちます。

温度管理と湿度管理

温度管理は非常に重要です。30℃を越えるような状態は避けて、25℃~28℃をキープするようにしましょう。30℃を越える環境に置いておくと死んでしまうリスクが高まります。

また、マットは乾燥しないよう、定期的に霧吹きを吹きかけるなど、マットは適度な湿度を保つようにしましょう。湿りすぎていると、カビが生えることがありますので、過度に湿度を高めるのも避けるようにしましょう。

コクワガタの幼虫の越冬

コクワガタの幼虫は概ね温度が10℃を下回ると越冬し始めます。関東地方であれば11から12月にかけて越冬が始まります。越冬する時の注意点は以下3点です。

- 凍結させない

- 乾燥させない

- 掘り返さない

凍結させない温度で、たまに霧吹きをかけるなど、マットを乾燥させないように保ちましょう。

冬眠したコクワガタの幼虫は、温度が概ね15℃を越えてくると越冬から目覚めて活動を開始します。関東であれば4月から5月にかけて活動を再開します。

コクワガタの蛹

越冬したコクワガタの幼虫が活動を再開して蛹になるのは、地域によって差はありますが概ね春から初夏にかけてです。蛹になったコクワガタは、概ね3~4週間程度で羽化して成虫になります。

コメント